利用生成式人工智能技术(简称GAI)丰富哈萨克毡绣样式、从板蓝根叶中提取染料创新扎染……乌鲁木齐职业大学的学生从非遗中探索创业新机遇。

GAI技术“焕新”哈萨克毡绣设计

近日,乌鲁木齐职业大学学生的毡绣设计创业项目获得了中国创翼比赛乌鲁木齐选拔赛的二等奖,7月5日记者采访到这支创业团队。

该项目负责人庄瀚杰是乌鲁木齐职业大学应用工程学院的一名学生,一次偶然的机会,他注意到了景点中的哈萨克毡绣作品,从小对哈萨克刺绣耳濡目染的阿克那尔·叶里江见庄瀚杰很感兴趣,阿克那尔·叶里江告诉庄瀚杰,哈萨克毡绣防潮且防寒。然而作为国家级非物质文化遗产,通常只用来当作地毯、挂毯,且样式较单一,要是定制想要的款式,设计周期长达两个月。

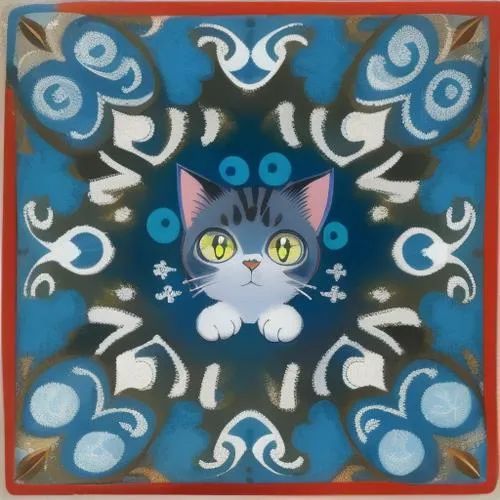

乌鲁木齐职业大学的西域生花团队对传统哈萨克毡绣样式进行创新,融合了可爱的卡通形象。受访者供图

联想到了专业中学习过的编程语言以及GAI技术,庄瀚杰提议:“不如我们想办法融合GAI技术,对哈萨克毡绣进行创新,让更多人了解到哈萨克毡绣这项非遗技艺。”

庄瀚杰与阿克那尔·叶里江一拍即合,并寻找了同样对项目感兴趣的同学加入,组成了有6名成员的团队。

GAI技术能够利用复杂的算法、模型和规则,只需要输入关键词描述心仪的图样,系统就会生成多种纹样供选择。

“要利用好这项技术,首先需要做的是建立毡绣图案数据集。” 庄瀚杰介绍,此后的三个月的时间里,团队成员深入走访了昌吉、伊宁等地拍摄了数千张哈萨克毡绣图片并不断训练模型,融合各类风格,加入现代文化元素,对传统哈萨克毛毡进行二次创新设计。

其间,阿克那尔·叶里江跟着哈萨克毡绣非遗传承人们学习技艺。

学生勤学精进,老师为创业谋划。该校教师哈丽娜、黄洁积极联系相关企业对团队成员进行培训。在模型能够成熟运行后,庄瀚杰和团队成员带着项目走访乌鲁木齐周边的哈萨克传统毡绣生产合作社。

乌鲁木齐职业大学的西域生花团队和他们设计的哈萨克毡绣作品合影。受访者供图

好消息接踵而至,木垒、奇台等地的多家合作社和团队达成合作,团队根据客户的需求生成设计,由合作社进行生产。同时团队成员也会动手制作一些钥匙挂件、发卡类的小周边,在多个平台进行线上销售。

“只需要20秒,就能生成客户想要的图案。” 庄瀚杰说,他们设计的产品中,有以可爱的宠物、动漫形象为主体并结合哈萨克毡绣图案的大幅地毯、挂毯、装饰画、坐垫,也有杯垫、鼠标垫、包包等产品。

“我们还将不断丰富毡绣图案数据集,争取与疆内更多的毡绣合作社达成合作关系,建立自主生产线。”庄瀚杰说。

板蓝根也能花式讲故事

当板蓝根遇到扎染,会是怎样的奇遇?乌鲁木齐职业大学现代物流专业学生将它们发展成了创业项目。

创业项目负责人刘灵杰家有百亩土地,种植着板蓝根。尽管板蓝根根茎有着广泛的药用价值,其叶片却往往被视为无用之物,被弃置一旁。

一次偶然间,她与来自云南的同学交流起扎染时,她萌生出了一个想法——为何不从自家那片看似无用的板蓝根叶中,提取出用于扎染的蓝靛泥呢?

刘灵杰邀请了几位同样对扎染技术抱有浓厚兴趣的同学,共同组建了项目组。

团队的第一个挑战就是从板蓝根叶中提取靛蓝。这一过程繁复而精细,涵盖了从精心采摘到细致清洗,再到科学浸泡与自然发酵的多个关键步骤。为了确保靛蓝能够高效且纯净地被提取出来,他们精心控制每一个环节的温度、湿度等关键因素,宛如匠人雕琢艺术品般,一丝不苟。

7月4日,乌鲁木齐职业大学现代物流专业的大一学生,同时也是“扎韵天成”项目负责人刘灵杰和技术负责人彭湃,向记者展示了他们团队的扎染作品。记者刘青霞摄

在掌握了靛蓝提取技术的基础上,团队又马不停蹄地投入到蓝靛泥的加工制备中。他们通过不断试验与调整,终于将提取出的靛蓝转化为了适合扎染使用的蓝靛泥。

在扎染的过程中,他们既尊重并借鉴了传统的经典样式,又勇于创新,将流行元素与传统文化巧妙融合。通过变换多样的扎结手法与染色技巧,他们创造出了一系列既富有民族特色又兼具时尚气息的扎染作品。

同时,他们还深入探索了蓝靛泥的浓度、染色时间、温度等参数对色彩表现的影响,力求在每一次尝试中都能发现新的色彩可能,为扎染艺术增添更多的魅力与韵味。

“接下来,我们将致力于将所有的创意灵感转化为触手可及的实际产品,并积极寻求与知名企业和专业服装厂的深度合作,以期通过批量化生产,将这份独特的扎染艺术带入更广阔的市场,从而实现项目的商业价值与社会影响力的双重飞跃。”该项目技术负责人彭湃说。

该项目技术指导老师张明莉介绍,本项目引入云南籍同学家传的蓝靛泥制作工艺和方法,巧妙地将板蓝根的提取、蓝靛泥的制作与扎染技术相结合。项目将专业和创业课程的学习成果转化为实际项目,不仅体现了团队的创新精神和实践能力,更展现了学生对传统文化的尊重与传承。

乌鲁木齐市天山区人民政府

乌鲁木齐市天山区人民政府

乌鲁木齐市天山区人民政府

乌鲁木齐市天山区人民政府